定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ

概要

令和6年度に実施された定額減税(1人につき4万円)について、減税されなかった額を補うため令和7年度に「不足額給付」として支給します。不足額給付には「不足額給付I」と「不足額給付II」の2種類あり、両方が対象になることはありません。ご自身の状況によって、対象となる給付が異なります。

不足額給付I (村から確認書が届くタイプ)

給付対象者

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことで、当初調整給付額に不足があることが判明した方に、不足額を追加で支給します。

※対象となる可能性があるのは、令和6年分所得税(令和6年中の所得に基づくもの)及び令和6年度住民税所得割(令和5年中の所得に基づくもの)の両方もしくは一方が課税されている方(定額減税前の税額が0円でない方)です。

給付額

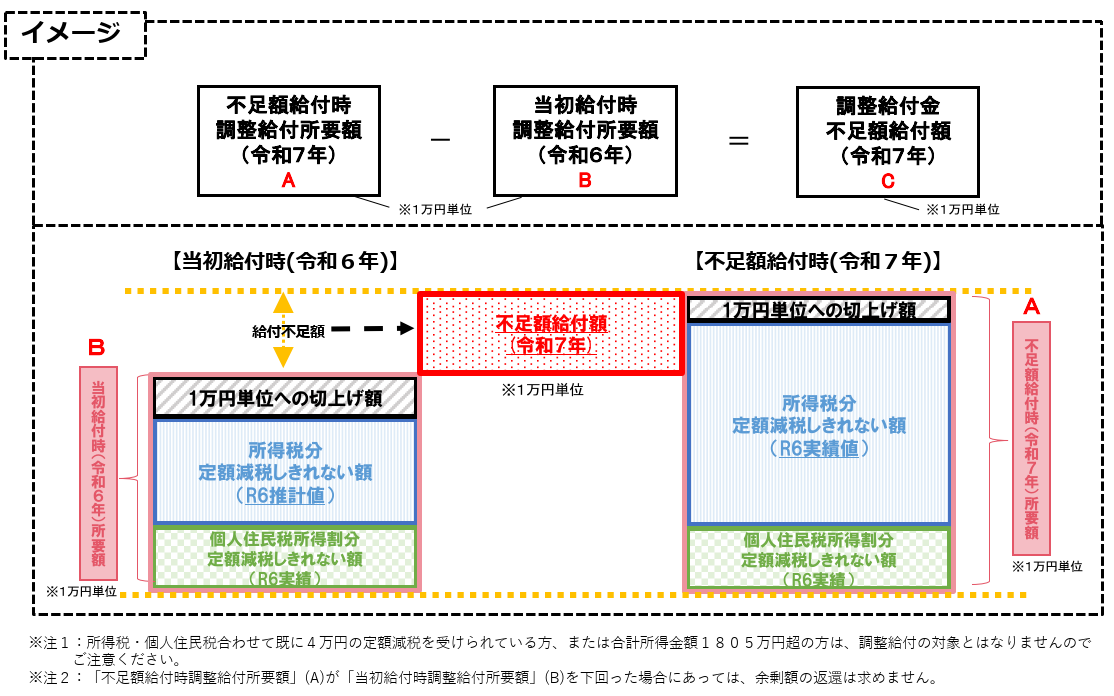

本来給付すべき所要額(下図A)と令和6年度に実施した定額減税調整給付額(下図B)との差額。(下図C)

具体例

(1)令和5年より令和6年の所得が減って、実際の税額が推計より少なかった。

令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、

【事例】本人・配偶者(同一生計配偶者)の2人世帯の場合

(3)当初調整給付金の支給後に令和6年度住民税所得割額が減少した方

(4)就職等により令和6年分所得税が発生し、定額減税の対象となった方

不足額給付II (村から通知が来ない場合があり、原則ご自身で要件を確認し、申請するタイプ)

給付対象者

令和6年1月1日時点で中島村に住んでいて令和7年度の住民税を中島村に納めることになっている方で、以下のすべての要件を満たす方。

- 税制度上※1「扶養親族」の対象外(令和5年及び令和6年中)

- 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)

- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない※2

(※1)「事業専従者(白色)」や「青色事業専従者」、「合計所得金額が48万円超で控除等により令和6年度住民税所得割が非課税」の方

(※2)ここでの「低所得世帯向け給付」とは「令和5年度物価高騰対策臨時給付金(7万円)」、「令和6年度新たな住民税非課税世帯等への給付金(10万円)」のことを指します。

給付額

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円)

具体例

(1)事業専従者

例:個人商店を手伝う配偶者などで、扶養控除も受けられず、自分に税金はかからないが、世帯内に納税者がいるため低所得世帯向け給付も受けられない。

(2)合計所得48万円超だが非課税

例:年金収入などで48万円を超えるが、控除等で税額は0円。扶養にも入らず、世帯内に納税者がいるため低所得世帯向け給付も受けられない。

※不足額給付IIにおいて支給額が4万円以外となるケース

※下記(1)~(3)はいずれも、本人が令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円(本人として定額減税対象外)かつ低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった場合の想定です。

(1)支給額が3万円となる例

(1)令和6年1月1日時点で国外居住者であった方

→所得税の定額減税対象分(3万円)を支給します。

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は令和6年度住民税が課税されていないため、住民税分(1万円)は対象外

(2)令和5年中は合計所得金額48万円以下(令和6年度住民税において扶養親族等として定額減税の対象)であったが、令和6年中は合計所得金額48万円超または青色事業専従者等(令和6年分所得税において扶養親族等として定額減税の対象外)となった方

→所得税の定額減税対象分(3万円)を支給します。

(2)支給額が1万円となる例

令和5年中は合計所得金額48万円超または青色事業専従者等(令和6年度住民税において扶養親族等として定額減税の対象外)であったが、令和6年中は合計所得金額48万円以下(令和6年分所得税において扶養親族等として定額減税の対象)となった方

→住民税の定額減税対象分(1万円)を支給します。

(3)上記以外で支給額が4万円以外となる例

令和5年中は合計所得金額48万円以下(令和6年度住民税において扶養親族等として定額減税の対象)であったが、令和6年中は合計所得金額48万円超または青色事業専従者等(令和6年分所得税において扶養親族等として定額減税の対象外)となった方で、令和6年度に実施した当初調整給付において、所得税分の定額減税しきれない(と見込まれる)額を扶養主が受給していた場合(未申請や辞退の場合も同様)

→所得税の定額減税対象分(3万円)から、当初調整給付における扶養主の受給額(扶養親族等の分として加算された額)を差し引いて不足額給付2の支給額を算出します。

【事例】A(本人)、B(令和6年度住民税における扶養主)の世帯

※Bは令和6年度住民税において2万円の定額減税を受けたものとする。※1万円×(A・Bの2人分)

<当初調整給付時点>

・Bの令和6年分推計所得税額:2万円

・Bの所得税分の定額減税可能額:6万円 ※3万円×(A・Bの2人分)

・Bの当初調整給付額(定額減税しきれないと見込まれる額):4万円(6万円−2万円)

<不足額給付時点>

Bが受給した当初調整給付額4万円をAとBで等分(4万円÷2人=2万円)

→Aは扶養親族等として2万円分の当初調整給付の対象であった

→Aの不足額給付額:1万円 ※所得税の定額減税対象分(3万円)-当初調整給付額(2万円)

不足額給付IIに該当するかは、支給要件確認セルフチェック をご活用ください。

その他

詐取にご注意ください

差押の禁止

本給付金は、差押えが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

お願い

定額減税補足給付金(不足額給付)については、令和6年分の所得情報、個々の課税状況により算定結果が様々ですので、個別具体的なお問い合わせ(対象か否か・支給金額・課税内容による有利不利など)にはお答えできません。あらかじめご了承ください。

関連ファイルダウンロード

- 不足額給付Ⅱ支給要件確認セルフチェックPDF形式/245.5KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

アンケート

中島村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

- 2025年8月1日

- 印刷する